Entretiens avec Alain Villain (5). La vérité sur "l'affaire" des Boréades - I

Dimanche 20 juillet 2025 - "L'affaire" des Boréades et ses méandres. Récit d'une affaire surprenante, qui a longtemps secoué le Landerneau baroque.

ATTENTION : Cette publication étant longue, assurez vous de bien la développer à la fin dans votre logiciel de courriel ! Vous pouvez aussi la retrouver sur le site, évidemment, dans l’onglet “Histoires vraies”.

Voici le cinquième épisode de notre série d’été consacrée à Alain Villain et à l’histoire du label STIL, qu’il a créé en 1971.

Rappel et liens vers les épisodes précédents :

La lecture intégrale de ces articles est réservée aux abonnés Couacs Info Premium.

Introduction

par Yves Riesel

Depuis que je raconte ici l’histoire de STIL à travers mes entretiens avec Alain Villain, j’ai reçu ou pu lire des messages assez désagréables à son égard. Pour moi et quelques autres, dotés d’un peu de mémoire historique ou de culture discographique, qui avons suivi ses engagements et ses réalisations d’éditeur, sa manière de faire, son intégrité, ces réactions sont choquantes.

Il faut bien admettre qu’on n’a pas l’habitude des fortes têtes dans ce métier de la musique classique. Personnellement, je les chéris, quand bien même elles ne sont pas toujours faciles au quotidien. Elles seules osent combattre la mièvrerie et les compromissions de ceux qui se couchent devant le moindre pouvoir.

En introduction, je souhaiterais dire en quelques mots ce que, au terme de mon travail d’enquête, j’ai compris du fond de cette histoire, qui a agité longtemps le Landerneau baroque. À la suite viendra le récit détaillé, de la bouche même d’Alain Villain.

La fable du Pot de terre contre le pot de fer de La Fontaine (Livre V, Fable 2) me semble parfaitement s’appliquer. Lisez-là bien.

Cette histoire est, en effet, celle de l’alliance contractuelle d’un éditeur indépendant français, STIL, et d’une institution prestigieuse, la Bibliothèque Nationale (pas encore devenue “de France”).

Cette dernière décide en 1976 de contracter avec les Editions STIL et de lui concéder, conformément à une disposition claire et nette de la loi, les droits sur une œuvre inédite qu’elle détient, “Les Boréades” de Jean-Philippe Rameau, à charge pour l’éditeur indépendant de faire le boulot : établir l’édition et le matériel nécessaire aux représentations, verser à l’institution une part des revenus engendrés.

Au cours de mes entretiens avec Alain Villain, et alors que cette partie ne devait faire l’objet que d’un seul épisode, j’ai eu envie de tout connaître de cette affaire dont je n’avais qu’une vague idée, comme la plupart de ceux qui en étaient restés au cliché d’un “villain” Picsou détournant à son seul profit un chef-d’œuvre, et s’en mettant plein les poches au passage. J’ai été étonné de ce que j’ai appris, et impressionné par l’énergie qu’il a fallu à Villain, pour résister malgré tout. “ L’affaire ” des Boréades nous parle d’un conflit entre le sérail, et qui n’en est pas. Et c’est très cruel.

J’ai aussi découvert que cette histoire dessine un récit au terme duquel les responsables de la Bibliothèque Nationale de France des années 2000 ont déjugé les engagements de leurs prédécesseurs pourtant plus éminents : Georges Le Rider, André Miquel, Emmanuel Leroy Ladurie, Jean-Noël Jeanneney. J’ai découvert comment la Bibliothèque Nationale de France a foulé au pied un contrat signé par elle en bonne et due forme, conforme à la loi ; comment elle s’est retournée finalement contre les intérêts de son partenaire et contre elle-même, fragilisant au passage le droit posthume français, très spécifique.

Tout accusé ayant droit à une défense équitable, Alain Villain va présenter dans cet article et les suivants sa version des faits. C’est une histoire un peu complexe dans ses péripéties, mais les péripéties et documents feront, je l’espère, aussi l’agrément de cette série d’été, pour le lecteur. J’ai insisté pour que Alain Villain produise les pièces précises, en illustration de ses dires. J’ai tenté de faire en sorte que les documents soient lisibles facilement.

On verra qu’à l’attitude initiale de Gardiner-Tape-Dur, peu encombrée de scrupules, succèdera l’implacable idéal musicologique de Sylvie Bouissou, chercheuse et incontestable spécialiste mondiale de Rameau, pilier de la Société Jean-Philippe Rameau.

Cette affaire est complètement terminée depuis 2018, mais la figure hante toujours les protagonistes. Sylvie Bouissou, dans le texte de présentation des Boréades d’une récente version Erato, la première réalisée selon “son” édition, en remet une couche.

Alain Villain quant à lui, me dit continuer son chemin, en tous cas très fier de laisser derrière lui ce qu’on appelle l’édition princeps1 des Boréades, incluant tout le matériel : partition du chef, parties séparées d’orchestre, réduction clavier-chant, chœurs, livret ; édition qu’il a mis à disposition du public, éditée sur ses fonds propres dès 1999 à l’occasion des représentations au Festival de Salzburg. Et ce, très longtemps précise-t-il ( 25 ans ) avant celle de la Société Jean-Philippe Rameau qui n’est parue qu’en 2024. Chacun se fera ici son opinion, sur pièces.

YR - Comment cette aventure des Boréades a-t-elle commencé ?

Alain Villain - Nous étions en 1975. Pierre Dumoulin était un ancien des montres LIP qui avait dévié pour s'intéresser aux clavecins et à la musique baroque. Je l’avais invité sur le tournage du film “Un grand seize pieds”2 en 1969, alors que je venais de finir l’intégrale Rameau avec Scott Ross. Il m'avait dit : “ Puisque tu t'intéresses à Rameau, tu devrais regarder du côté des Boréades : c’est un opéra inédit dont tu pourrais éditer les partitions, puis l’enregistrer. En Angleterre, un jeune type, John Eliot Gardiner, l’a joué en avril dernier à la BBC, et il existe un enregistrement de ce concert que je peux te faire écouter ”.

J’ai d’abord pensé qu’un opéra entier avec orchestre chœur et solistes, ce serait très gros pour moi, mais j'ai été captivé par la musique dès la première écoute. J’ai été intéressé, immédiatement.

J’ai donc pris contact avec John Eliot Gardiner par l’intermédiaire de l’un de ses meilleurs amis à l'époque, John Sidgwick, diplomate et traducteur, qui travaillait à l'ambassade britannique à Paris. Et j’ai rapidement été lui rendre visite en Angleterre. Ce premier entretien avec Gardiner en Angleterre s’est passé dans ses terres, immenses, à l’écart de Londres : un grand propriétaire, du genre noblesse anglaise. Son épouse d’alors est d’ailleurs gentiment venue me chercher à l’aéroport.

Là, je lui ai confirmé mon intérêt et ma détermination, et je lui ai présenté ce que j’avais déjà produit chez STIL.

Gardiner me dit, texto : “ Vous êtes l’homme de la situation” . Et il a ajouté : “ Personne ne s’intéresse aux Boréades, ni en France, ni en Angleterre : il y a tout à faire. Faisons les choses ensemble. ”

YR - Étiez-vous intéressé à publier l’enregistrement du concert de la BBC ?

Alain Villain - Pas vraiment. La bande est restée pour moi simplement une trace de ce que je pouvais écouter. Le point principal c’est qu’il n'y avait pas d'éditeur graphique à l’œuvre. Il fallait reprendre tout à la base, commencer par le texte musical lui-même, c'est-à-dire éditer la partition, et après, éventuellement, faire un enregistrement.

YR - Mais, Gardiner avait déjà joué l’œuvre à la BBC le 19 avril 1975. Sur la base de quelles partitions, de quel matériel ?

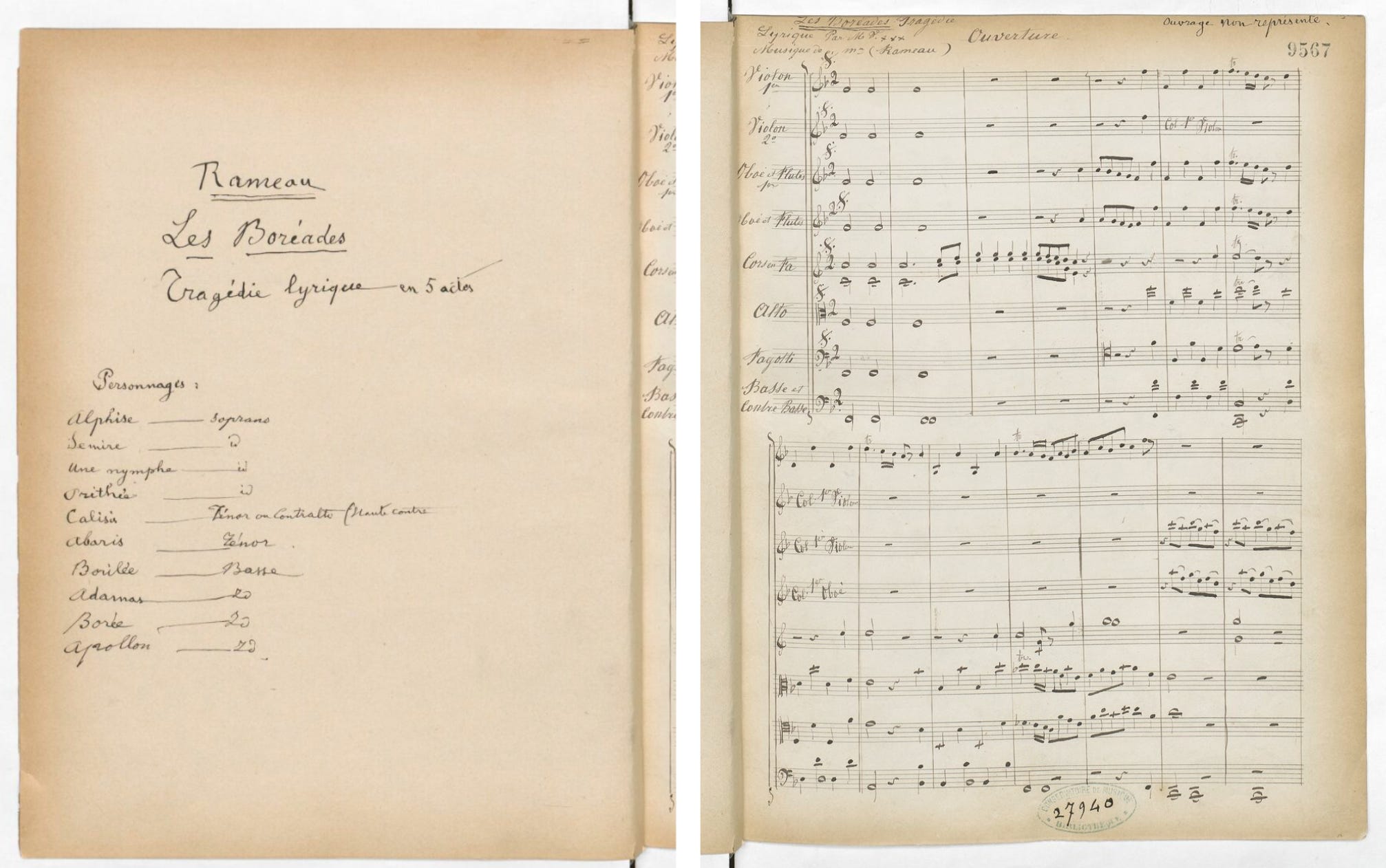

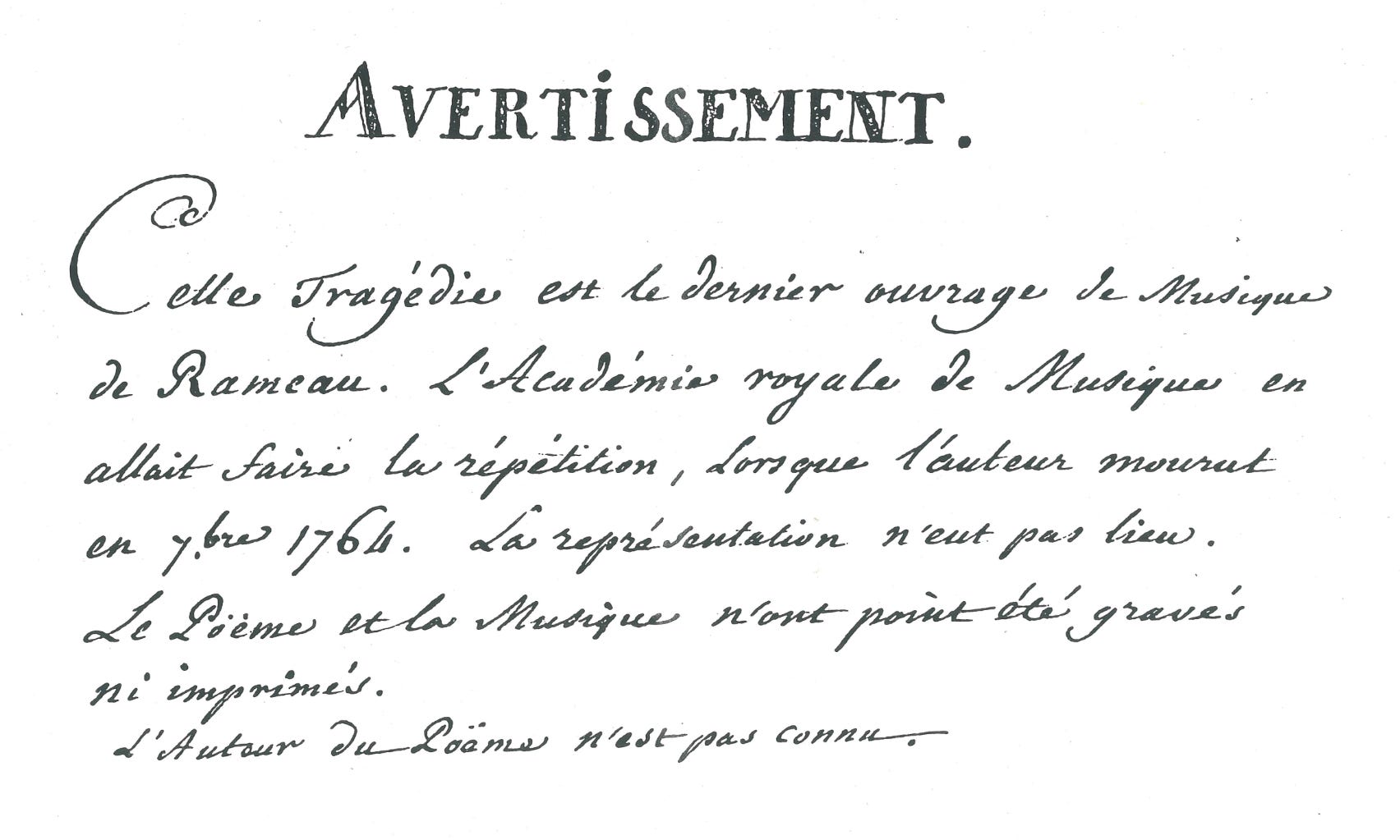

Un point d’histoire tout d’abord. La partition générale ainsi que toutes les parties séparées des Boréades à l’état de copies manuscrites du temps de Rameau, tout celà est détenu par la Bibliothèque Nationale ( Cote Rés.Vmb ms4 ). Un collectionneur nommé Jacques Joseph Marie Decroix, proche et passionné de Rameau, avait collectionné toutes les partitions du compositeur, qu’il a ensuite légué à la Bibliothèque Royale, devenue Impériale, devenue Nationale. Il s’agissait en fait du travail réalisé par les copistes de Rameau, du temps de Rameau, en vue des répétitions et des représentations qui, elles, n’eurent pas lieu. Rameau est mort peu après, et l’œuvre est restée inédite.

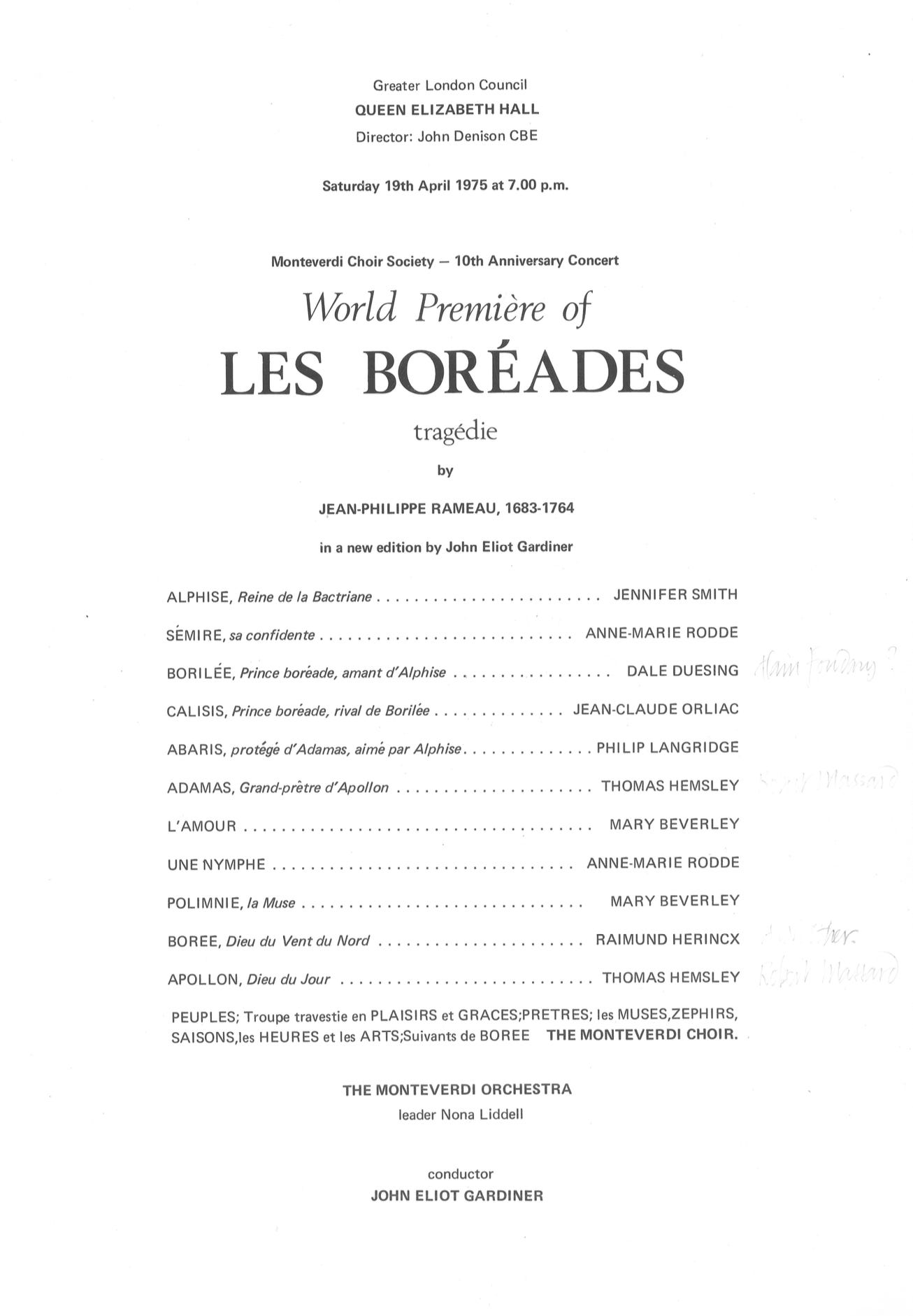

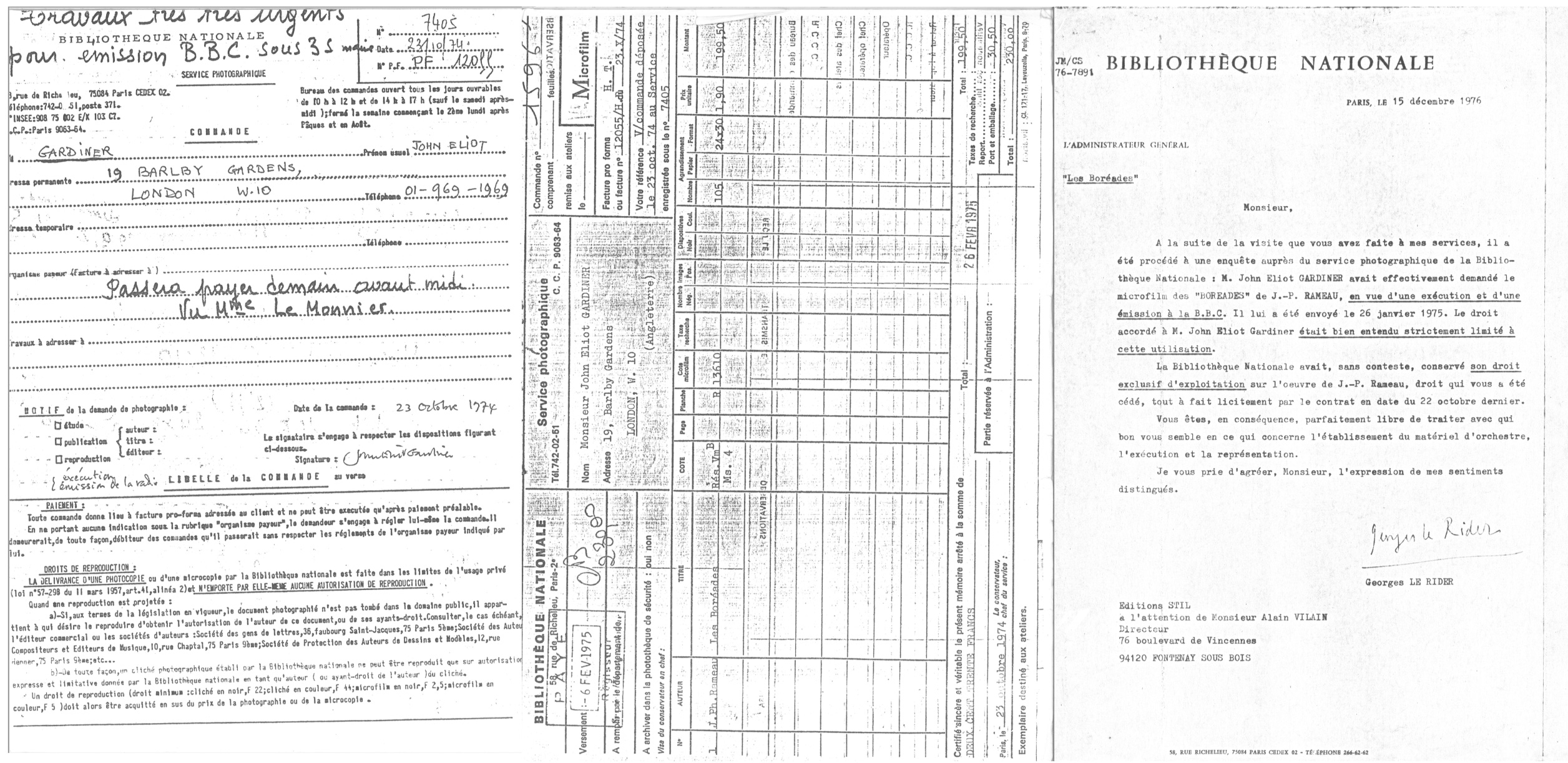

.Dans les années 70, quand on demandait la sortie d’un manuscrit à la Bibliothèque Nationale, on payait pour avoir communication de micro-films. Cela pouvait être assez long. Et, de fait, par une demande datée du 23 octobre 1974, Gardiner avait demandé une telle communication, “pour une émission radio” et avec la mention sibylline “exécution”. Une telle communication ne l’autorisait en rien à reproduire graphiquement, ou faire jouer l’œuvre en public. En réalité, un grand flafla entoura le concert d’avril 1975 et quant à l’œuvre, elle est présentée dans le programme du concert comme jouée en utilisant une “ New edition by John Eliot Gardiner ”.

Voici les bordereaux et documents qui attestent que Gardiner a demandé et obtenu les microfilms de la BNF.

Il apparaît donc qu’à réception de ces microfilms il aurait mis immédiatement au travail les copistes de la BBC où il disposait de solides entrées, pour réaliser en trois mois seulement le matériel qui lui a permis de donner le concert du 19 avril 1975. En réalité il a simplement joué sur des copies réalisées par la BBC des partitions détenues par la BN à Paris, partitions tout à fait abouties, et qui n’appelait pas de “révision”. Ce point est important, on le verra plus loin.

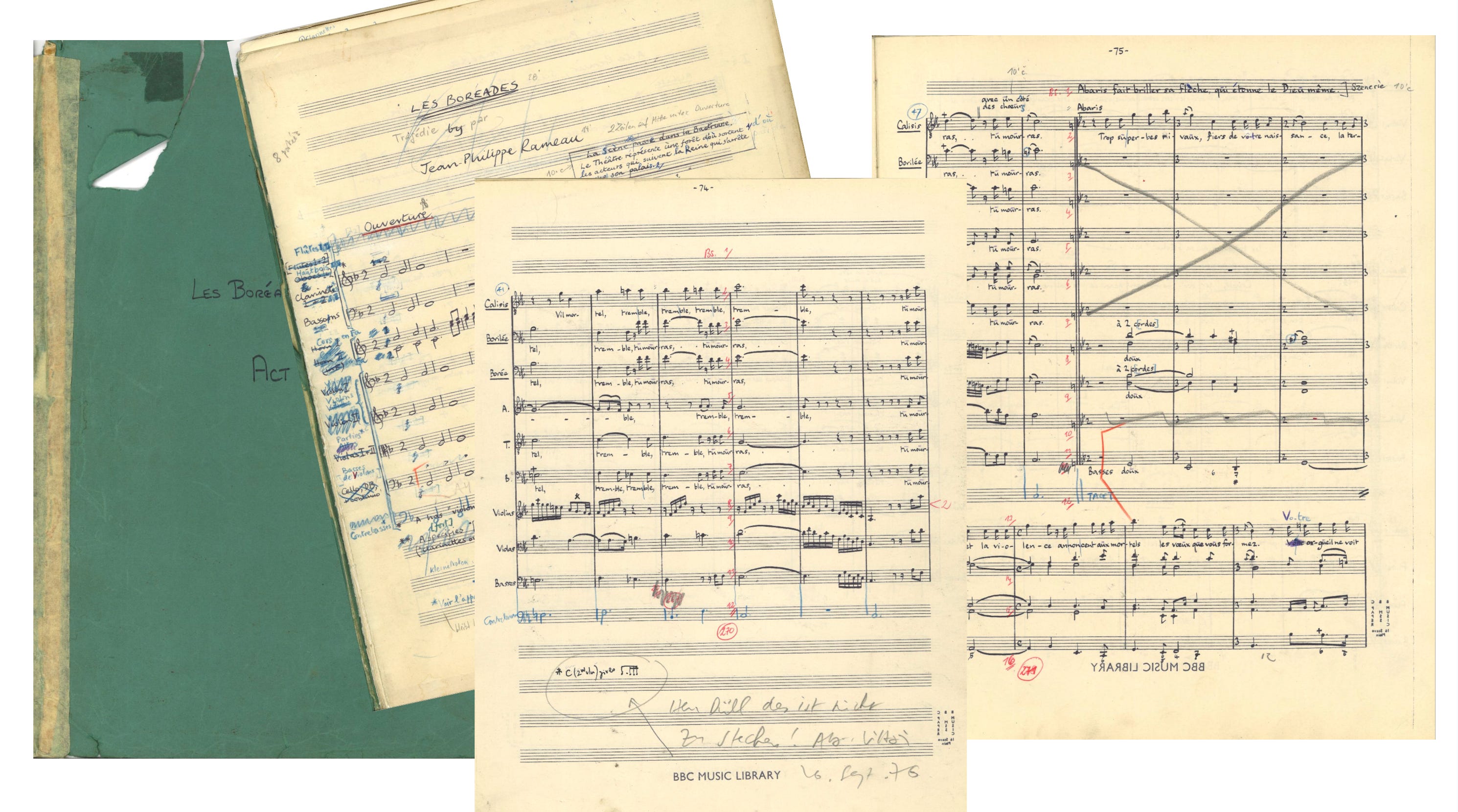

La collaboration entre STIL et Gardiner consistait donc à éditer dans les règles de l’Art ce matériel là, réalisé à la main par les copistes de la BBC pour le concert, matériel qui d’ailleurs ne comportait aucune documentation musicologique particulière en termes de commentaires, et pour cause.

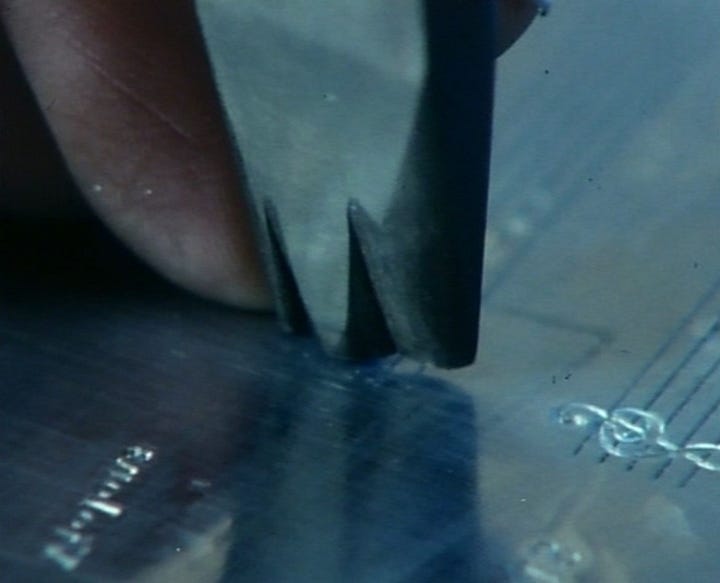

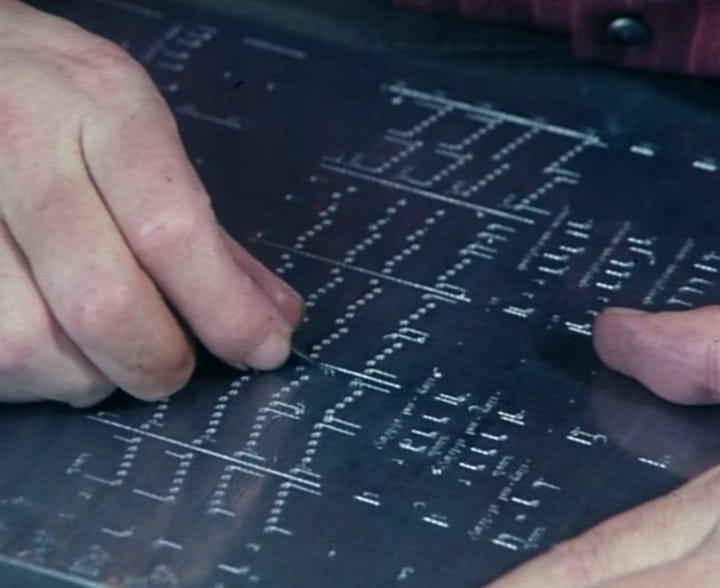

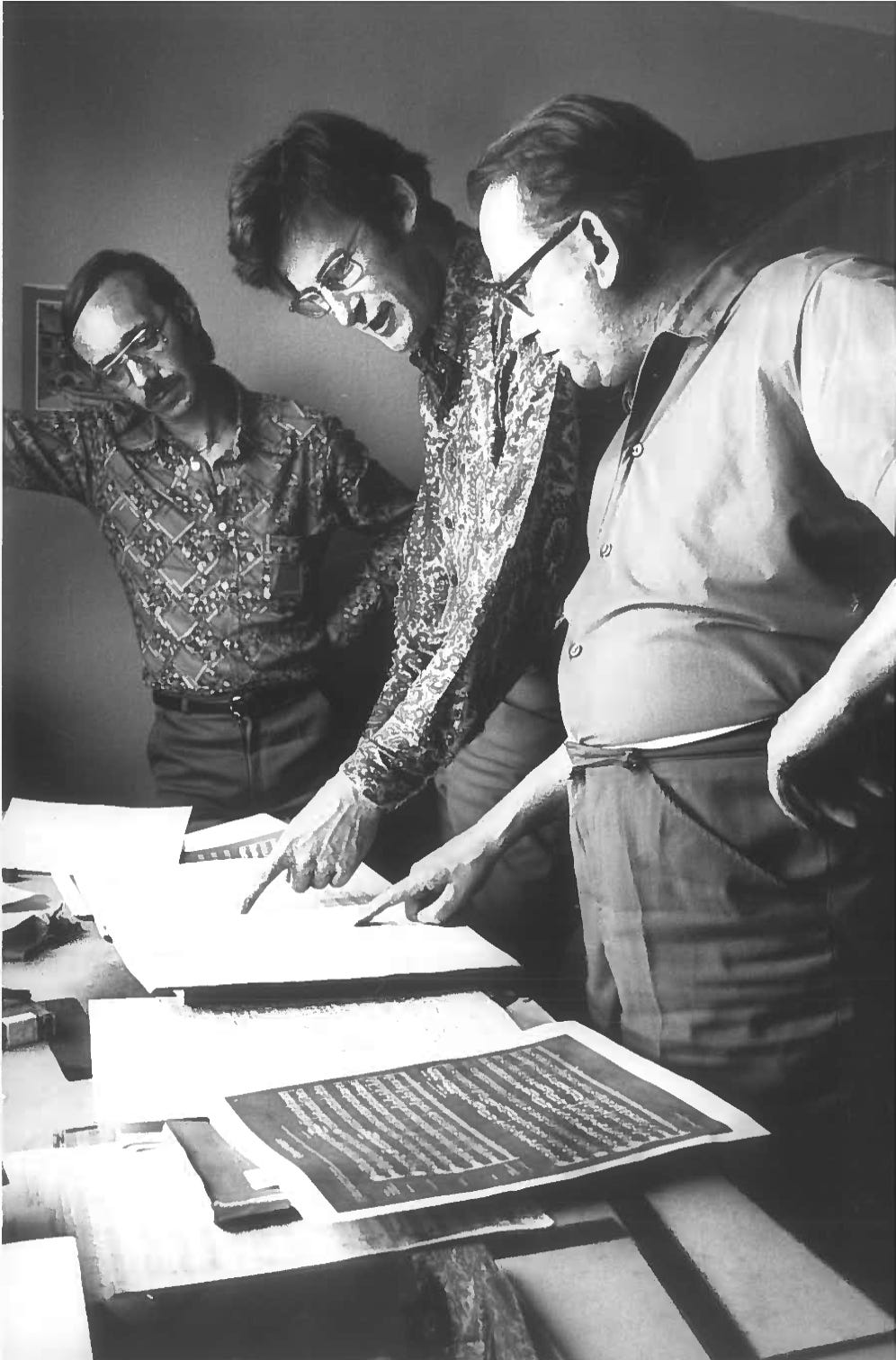

En rentrant à Paris et fort de cet entretien avec Gardiner et de l’enthousiasme partagé d’une collaboration, j’ai immédiatement entrepris de trouver une équipe pour réaliser la gravure de la partition, que je voulais faire réaliser à l’ancienne, au burin, note par note : c’était un travail colossal.

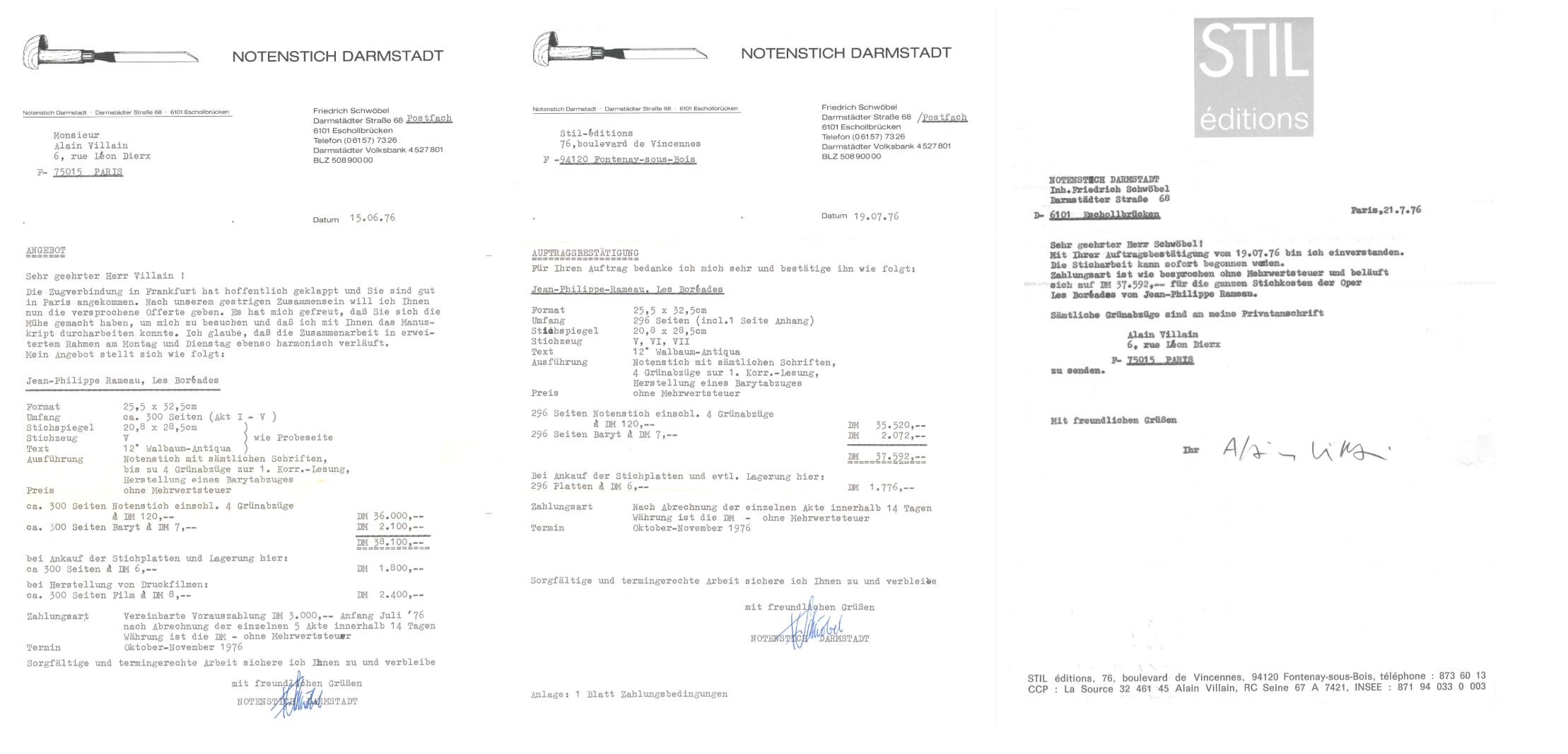

Je rappelle qu’en ce temps-là la gravure de partitions sur ordinateur n'existait pas. Je me suis rapidement rendu compte que je ne trouverais pas les bons partenaires pour la gravure en France : le travail semblait être trop considérable pour eux. Je me suis donc tourné vers des graveurs allemands, qui faisaient encore vivre la grande tradition.

Après avoir tenté ma chance chez Schott Mayence, j’ai fait faire des essais à Darmstadt par la société Notenstich Darmstadt. Ils ont gravé les premières pages : Gerhardt Düll y était un graveur chevronné, qui travaillait là depuis son adolescence et avec lequel j’ai vite sympathisé. Il m’a fait faire un devis par son patron, Friedrich Schwöbel. Leur société travaillait entre autres pour Henle Verlag (qui publie les partitions Urtext de Bach entre autres) et d’autres clients importants tels que Ricordi. Le devis était assez conséquent pour mes moyens. Je l’ai reçu, accepté, payé.

John Eliot Gardiner a donné ses instructions au graveur et a fait lui-même le voyage de Darmstadt en juillet 1976 à l’occasion de l’une de ses tournées pour vérifier la mise en œuvre du travail. Et il s’est déclaré très satisfait. Par la suite, j’ai fait constamment vérifier la qualité des travaux par des gens en qui j’avais entièrement confiance, entre autres Jean Boyer. J’avançais rapidement car je n’avais aucune raison de me méfier de John Eliot Gardiner. Il était lui aussi à mes yeux “l’homme de la situation” pour ce projet global extraordinaire, puisque avec lui on pouvait tout faire : la partition, les disques, les concerts par la suite… Funeste erreur.

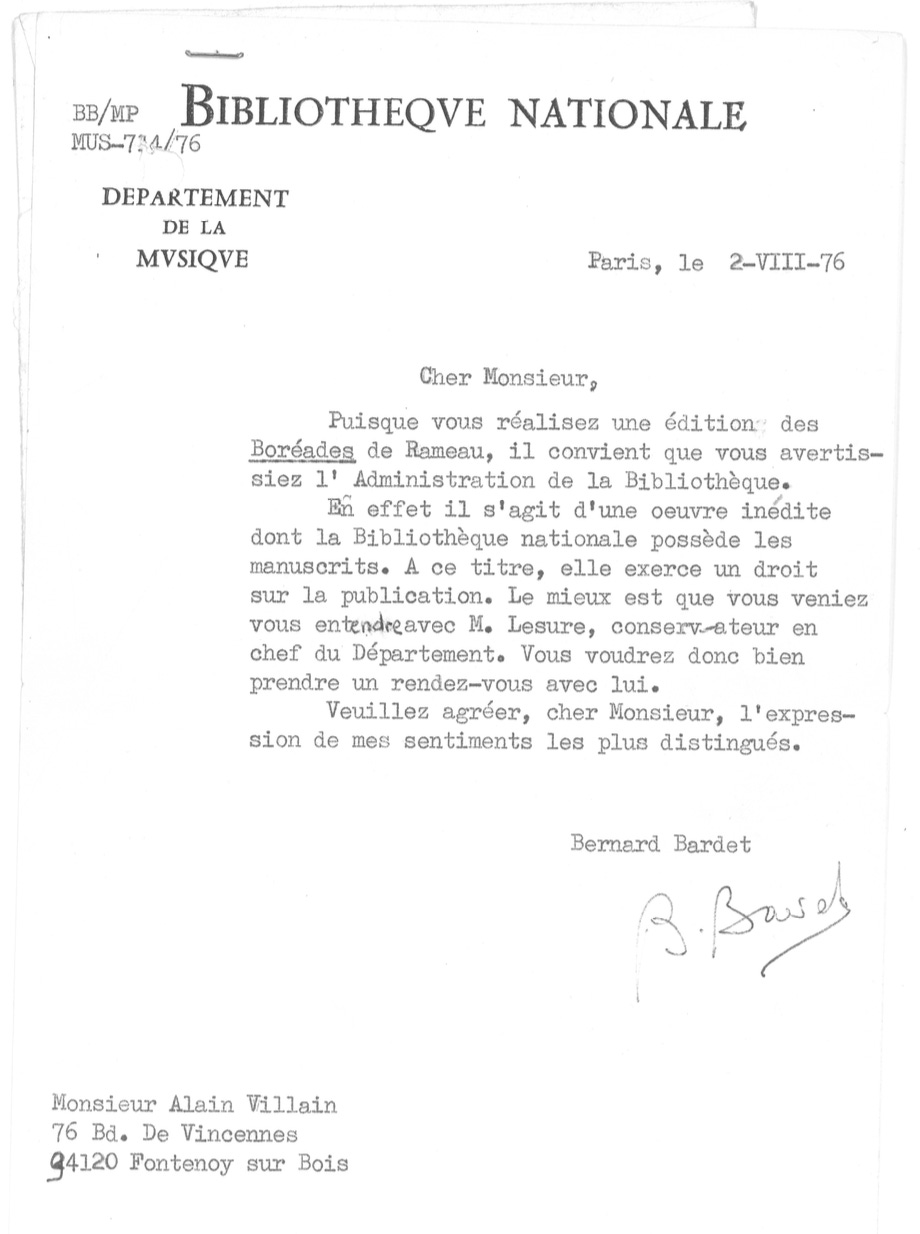

Sur ces entrefaites, je reçois au début du mois d’août 1976 une lettre de la Bibliothèque Nationale, qui me laisse pantois : je pensais que nous travaillions sur une œuvre du domaine public ! Il n’en était rien.

YR - Avez-vous informé John Eliot Gardiner sur le point juridique soulevé par la BN ?

Alain Villain - Oui, au cours d’une deuxième visite à Londres, en particulier destinée à lui montrer une grosse partie des gravures déjà réalisées. Il me reçoit dans son appartement, me fait lanterner avant enfin de s’occuper de moi. Il est dans la pièce d’à-côté, et comme j’entends sa conversation, je réalise qu’il est en train de négocier avec un autre éditeur, Faber Music, en leur proposant un projet parallèle basé sur les Boréades ! Je suis vraiment très troublé et réalise soudain que celui que je croyais être un partenaire loyal n’avait pas l’air de se souvenir nous travaillions ensemble, que nous étions associés, que j’investirais énormément, que j’étais l’éditeur, et totalement concerné dès lors par tout projet relatif à cette œuvre !

Mais je n’en laissais rien paraître. À propos de la lettre de la BNF, je lui ai expliqué que nous étions dans une situation délicate parce que que j’avais engagé le travail et qu’il fallait espérer que nous parviendrions à un accord.

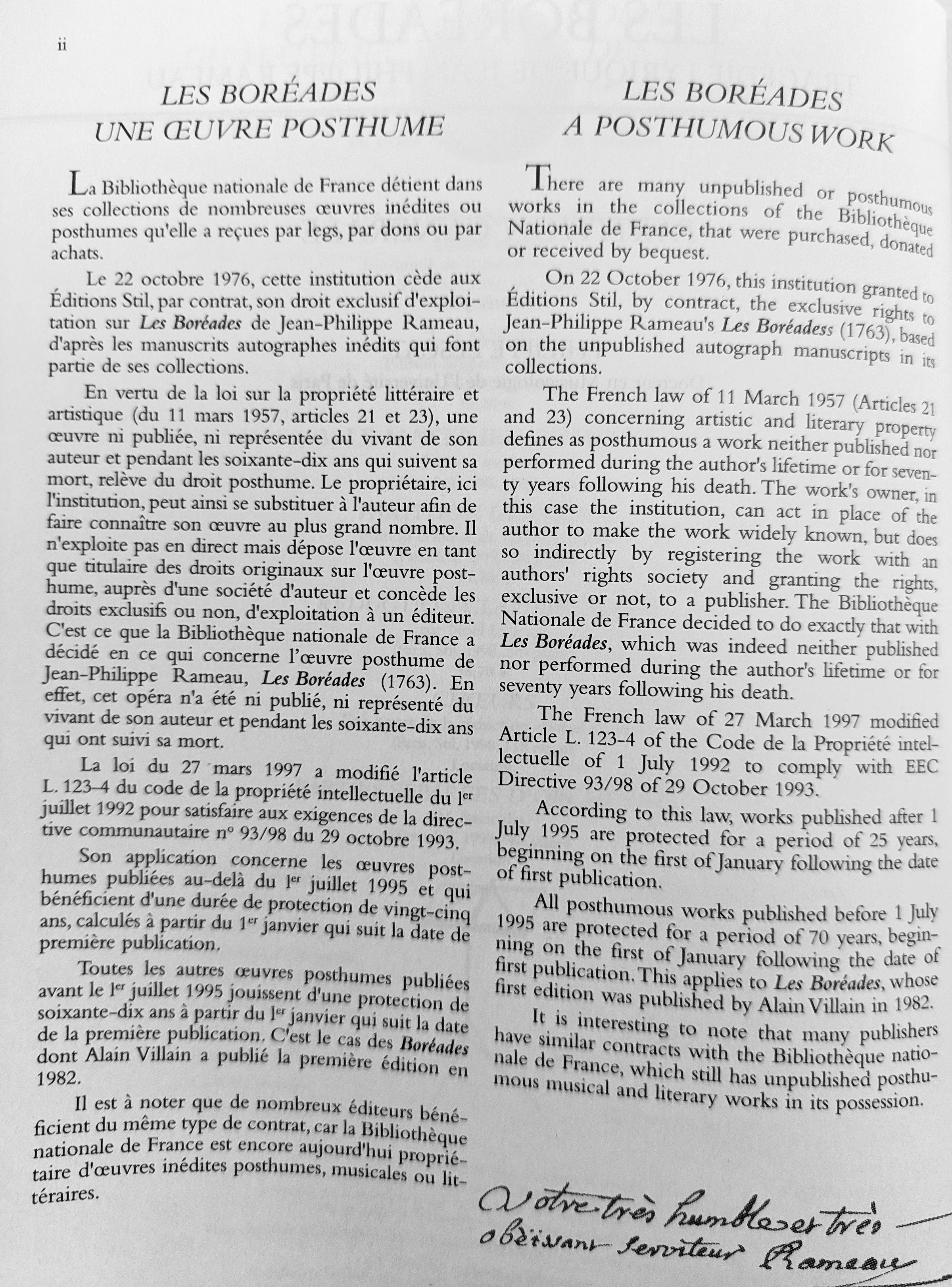

YR - Pour en revenir au statut de l’œuvre à la BNF, pouvez-vous nous éclairer de manière succincte à ce stade sur le point de droit d’une telle situation ?

Quand une œuvre n’a pas été éditée du temps de l’auteur, qu’il n’y a pas de famille, de descendants, d’ayants-droit, et que l’œuvre se trouve dans les collections d’une institution telle que la BN, l’œuvre appartient à cette institution qui se substitue à l’auteur. À ce sujet j’ai publié en 2001 un texte aussi clair que possible, qu’on trouve à la page 3 de la partition de poche, que je vous propose de lire :

À mon retour à Paris, j’étais abasourdi par l’attitude de Gardiner qui semblait me traiter comme un valet-payeur. J’avais ce problème de la BNF à résoudre.

J‘ai alors repris contact avec l’un des mes anciens professeurs au Cercle de la Librairie, le juriste André Geranton pour prendre conseil. J’étais terrorisé car le travail de gravure si coûteux était très avancé et payé. Il me dit : “ Tu retournes voir la Bibliothèque Nationale, et tu leur demandes, la queue basse, ce que tu peux faire pour régulariser. Et il me recommande aussi comme avocate Denise Gaudel, qui a été parfaite par la suite à mes côtés.

Auparavant, j’aurais pensé co-signer le contrat avec Gardiner. Mais au moment de rencontrer la BNF, j’ai re-contacté et pris conseil auprès de son pourtant meilleur ami, John Chidwik mentionné plus haut, en lui racontant l’épisode londonien. Il m’a dit : “ Je ne vois pas pourquoi, dans ce contexte, tu co-signerais le contrat avec Gardiner. Tu es citoyen français, tu peux le signer selon le droit français, tout seul, et tu t’arrangeras par la suite avec lui pour sa contribution au travail.”

Après discussions avec la Bibliothèque Nationale et Georges Le Rider, son administrateur général à l’époque , j’ai signé le contrat. Je suis devenu à ce moment là détenteur des droits de l’œuvre pour le monde entier. Georges Le Rider m’a fait confiance, ce qui était courageux de sa part, dans la mesure où STIL avait certes publié des disques, les Rameau de Scott Ross et d’autres choses, des films, mais bon, ce n’était pas une grosse boîte…

Et j’ai informé John Eliot Gardiner que j’avais signé le contrat avec la BNF, seul. En ajoutant que de la sorte, à présent, nous étions à l’abri juridiquement, et dans les clous. Et là, c’est devenu compliqué.

YR - Qu’a-t-il dit ?

Alain Villain - Il a avalé son dentier. Il s’est trouvé, je crois, dépassé. Il pensait que j’allais me cogner le travail, tout payer, qu’il allait être l'éditeur au sens anglo-saxon du terme de la partition, le réviseur en quelque sorte, ramasser la monnaie par la suite alors que moi je serais en somme l’imprimeur !

YR - Face à cette situation, il aurait pu faire contre mauvaise fortune bon cœur et revenir à de bons sentiments, le travail de gravure étant très largement engagé, et lui donnant apparemment satisfaction…

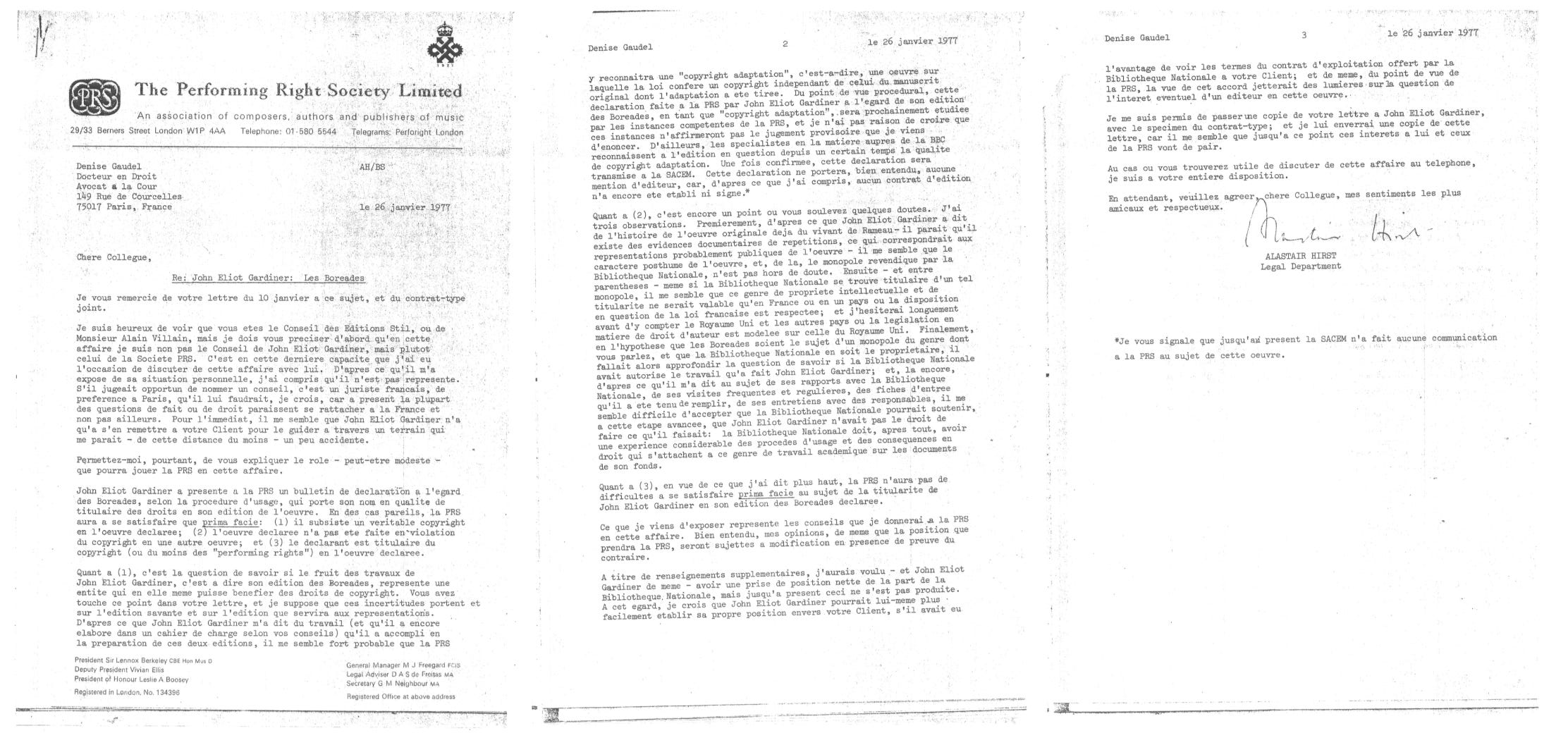

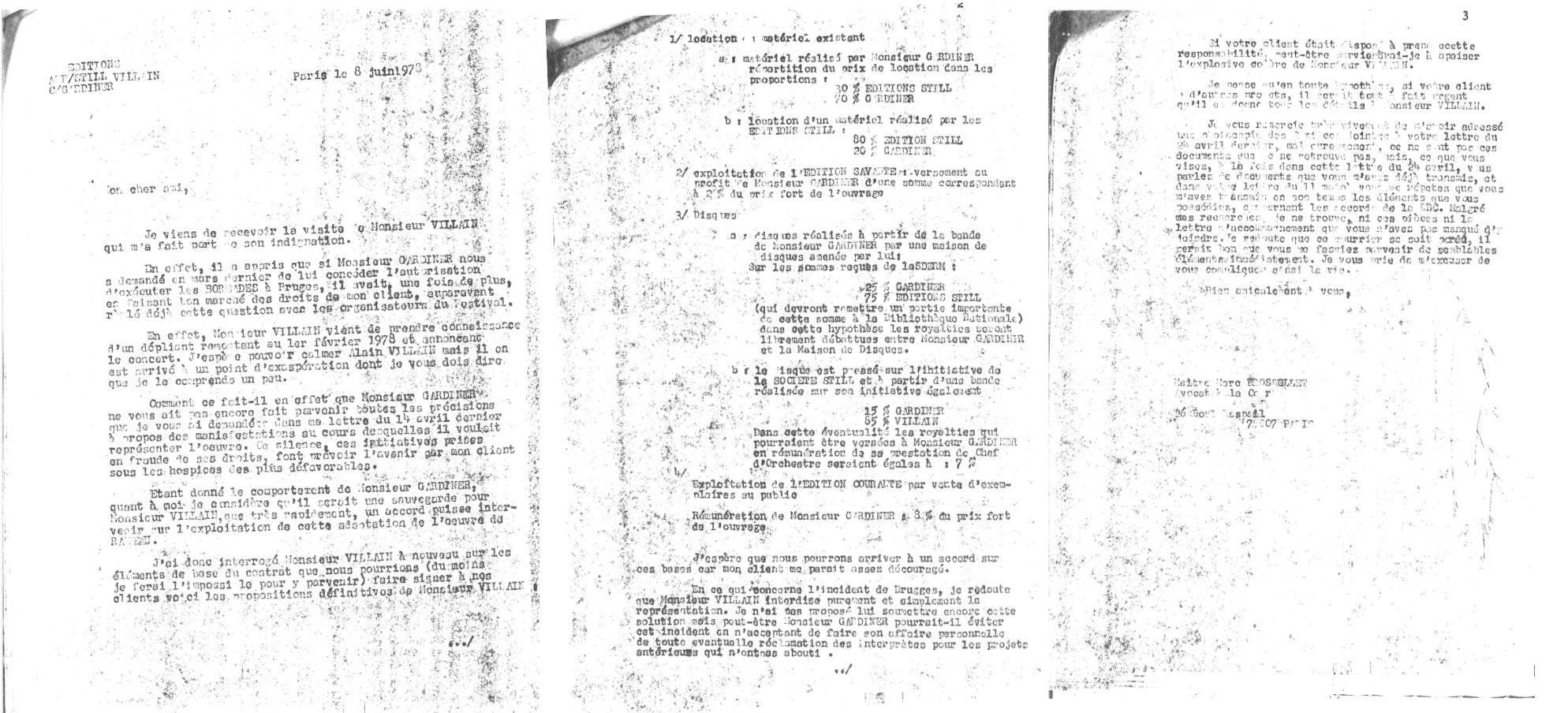

Alain Villain - Pas du tout ! Il n’a pas perdu son flegme mais en réalité il était fou de rage. Denise Gaudel, mon avocate, avait pourtant préparé et soumis à son conseil des offres pour un accord financier tout-à-fait conciliant sur l’exploitation de l’œuvre :

Mais en parallèle j’ai découvert un autre pot-aux-roses : Gardiner avait déjà monté sans m’en parler tout un plan d’exploitation des Boréades, avec des représentations, en particulier à Bruges au Festival des Flandres, en y embarquant d’ailleurs la BBC, et sans mentionner en rien les droits détenus par STIL En bon commerçant-stratège il avait préparé son coup. Il visait à imposer sa copie, “sa” version, si vous voulez, des Boréades, sur laquelle il toucherait des droits d’auteur quand l’œuvre serait jouée.

Preuve en est qu’il avait même déposé en catimini, sans m’en prévenir bien sûr, “son édition” auprès de la PRS (équivalent de la SACEM en France) afin de toucher des droits ! Et c’était cette partition dont j’étais censé être l’éditeur et que de bonne foi je faisais graver alors que par ailleurs il s’organisait pour ramasser la monnaie !

YR - Qu’avez-vous fait de tout le travail réalisé , quand vous avez décidé d’arrêter la collaboration avec Gardiner ?

Alain Villain - Cette première gravure intégrale, si coûteuse, a finalement été réalisée pour rien. C’est fou À un certain point, quand les problèmes se sont accumulés avec Gardiner, quand j’ai décidé de rompre, j’ai rendu les 305 plaques de gravures dont je ne pouvais plus rien faire à Notenstich Darmstadt. Elles ont été refondues pour d’autres travaux, car c’est un matériau précieux. Il y a eu seulement un tirage intégral d’épreuves que je possède encore, en souvenir.

YR - Dites moi honnêtement : le travail de Gardiner par rapport à la copie du manuscrit à la BN avait-il une valeur ajoutée ?

Alain Villain - Honnêtement. Je ne crois pas que sa “mise au propre” du manuscrit grâce surtout au travail des copistes dévoués de la BBC, constituait un apport majeur, significatif, indispensable à l’interprétation. C’était une révision légère. Comme le dira plus tard fort bien Madame Sylvie Bouissou, des parties de l'œuvre avaient été répétées du vivant de Rameau avec le matériel de la BN, ce qui supposait que le compositeur et ses copistes avaient mis au point un partition parfaitement fonctionnelle ! On commençait à savoir déjà comment jouer “entre les lignes” la musique de Rameau Enfin, je redis que ce n’était en rien une édition critique : il n’y avait pas dans le travail de Gardiner de texte musicologique ou de commentaires. Réaliser une édition critique n’était d’ailleurs pas le but. Mon idée était de faire un travail de musiciens pour les musiciens.

YR - Alors, à partir de ce moment-là, que s'est-il passé ?

Alain Villain - Et bien à partir du moment où j'étais l’éditeur choisi par la BN il aurait dû, lui ou les producteurs de ses concerts ou spectacles, en préalable de toute exécution ou enregistrement, comme il se doit pour toute œuvre protégée, se rapprocher de l’éditeur, STIL en l'occurrence, afin de s'acquitter des droits.

YR - Ce qui me frappe c’est qu’on vous ait tellement contesté, et si longtemps, le fait que l’éditeur devait être respecté dans ses droits et payé. Car les institutions ont l’habitude de jouer des œuvres protégées et de payer des droits, droits d’auteur ou de location du matériel pour les représentations. Certes, cette œuvre avait un statut particulier par rapport à d’autres œuvres de Rameau : elle était protégée. Mais ce n’était pas la mer à boire du point de vue des coûts, surtout comparé à ce qu’on peut imaginer des cachets des chefs d’orchestre ou des frais musicaux ou de mise en scène et décors engagés pour telle ou telle production. S’il est exact que de très modestes organisateurs peuvent hésiter à jouer de la musique protégée par souci d’économie, s’agissant de radios d’Etat, ou du festival d’Aix en Provence, ils en ont vu d’autres et n’ont jamais hésité à jouer du Britten ou du Poulenc à cause des droits d’auteur…

Alain Villain - Sans doute. Mais dès lors, Gardiner et ses affidés et leurs successeurs, ont entamé une véritable guérilla à mon encontre et à celle des droits légitimes de STIL.

Ces entretiens ont été réalisés à Paris, Hotel Regina, en juin 2025

La suite de ce récit sur “l’affaire” des Boréades paraîtra le dimanche 30 août 2025.

La prochaine partie des entretiens avec Alain Villain paraîtra entretemps dimanche 27 juillet 2025. Il y sera question de la formation d’Alain Villain et des origines de STIL.

Lire les quatre épisodes précédents de cette série d’entretiens avec Alain Villain :

“ Édition princeps ” est un terme latin signifiant "première édition", qui désigne la toute première version imprimée d'une œuvre, particulièrement pour des textes antiques qui n'existaient jusqu'alors que sous forme de manuscrits. Bien que les termes soient parfois utilisés de manière interchangeable, une distinction est à faire entre "édition princeps" et "édition originale". L'édition princeps se réfère spécifiquement à la première mise sous presse d'un texte ancien. L'édition originale concerne la première publication d'une œuvre, du vivant de son auteur ou avec son consentement. On parlera ainsi d'édition originale pour des ouvrages plus modernes.

On évoquera ce film dans un futur article de cette série d’entretiens.

Passionnant. Bravo pour le travail !